平成29年度卒業証書授与式での、卒業生答辞をご紹介します。

厳しい冬の寒さも次第に和らぎ、この和気の地にも、暖かな春の訪れを感じる今日のよき日に、ご来賓の皆様方のご臨席を賜わり、私たちのためにこのような厳粛かつ、盛大な卒業式を挙行していただき、卒業生を代表して心よりお礼申し上げます。

思い返せば三年前、不安と期待を胸に抱き、私たちは和気閑谷高等学校へ入学しました。全てが初めての光景の中、様々な事を経験しました。中でも、一年生の初めての楷楓祭は特に印象に残っています。私のクラスは劇をすることになり、HR委員をしていた私は全体をまとめる役目になりました。その頃はまだクラスにまとまりが無かった頃です。話を聞かない生徒や行動に移さない生徒が多く心配でしたが、いざ準備や話し合いを始めてみると、みんなが次々と意欲的に取り組んでくれるようになりました。本番前に円陣を組んだり、部活動の為、参加が厳しかった生徒も途中から参加してくれたり、やる時は本気でやる和気高生の特徴がみられた気がしました。劇の内容は、バラバラだった生徒が合唱コンクールを前にして協力していき、最後に全員で合唱をするというものでした。賞を獲得できたことも嬉しかったですが、何より合唱の場面で裏方を含めた全員でステージに上がり、校歌を歌えたことが一番の喜びでした。

二年生では、修学旅行が印象に残っており、特に二日目をよく覚えています。午前中はコースに分かれて大学や企業を訪問しました。引率の先生に頼らず、生徒の力だけで目的地にたどり着くために、LHRで移動する駅や、歩いていく道の確認を自分たちで行いました。午後は自由行動だったのですが、先生が引率してくださった午前中とは違い、完全に生徒のみで行動しました。次にどうすればよいのかを自分達で判断しなければならなかった分、仲間と協力し、充実した時間にすることができました。

そして、二年生といえば、私個人のことではありますが、生徒会長になったことも思い出です。全校生徒の前で話をしたり、行事を運営するために役員に指示を出したりと、本当に貴重な経験をさせていただきました。中でも今年度新しく企画した決められた時間内での、文化祭のスマホ利用は印象に残っています。企画をした役員を中心に先生方との会議を重ね、準備に取り掛かりました。ルールを守れるのかという不安の声があった中、放送やプリントでルールを守るように生徒全員に呼びかけました。当日の閉会式、先生から違反をした人がいなかったと聞いた私は、役員の頑張りや全校生徒の協力に感動し、先生に変わっていただいてお礼の挨拶をさせていただきました。先生方や生徒のみなさんに対する感謝の気持ちとオール和気が達成できたことの喜びを自分の言葉で伝えたかったからです。

三年生でも、たくさんの行事で思い出を作りましたが、中でも体育祭でのクラス別のパフォーマンスが印象に残っています。ダンスをしたり、流行りのお笑い芸人のネタをしたり、どのクラスのパフォーマンスも個性豊かなものでした。パフォーマンス中の担任の先生を含めた生徒全員が高校最後の体育祭を全力で盛り上げようという想いが伝わってきました。

また三年生といえば、それぞれの進路に向けて本格的に動き出した時期でもあります。私には、高齢者が安全かつ自由に暮らせる未来の為に介護ロボットを改善し、普及させたいという夢があります。そのために閑谷学では介護ロボットについて研究したり、老人ホームに出掛けインタビューを行ったりしました。これらを元に放課後、大学進学に向けての自己推薦文を書いていると先生方が私の為に遅くまでアドバイスをしてくださいました。その時私は、和気高の先生方が生徒一人一人の進路に本気で向き合っている事を実感しました。具体的な経験は様々ですが、三年生全員が同じことを実感していると思います。

他にも和気高にはたくさんの思い出があり、尽きることはありません。こんなに素晴らしい経験ができたのはたくさんの方々による支えがあったからです。

まずは、在校生の皆さん。私たちに先輩という自覚を与えてくれてありがとうございました。皆さんはこれから自分の将来の夢に向けて、多くの時間を使っていきます。自分は何をしたいのかを真剣に考え、先生や周りの人達としっかり相談して、夢を実現させてください。

次に、三年間を共に過ごしてきた皆。いつもしょうもない話で盛り上がったり、たくさんの行事を一緒に楽しんだり、先生に怒られたり、色んな事を相談しあったり、皆とは多くの事を共有してきたけれど、今日が最後だと思うと、とてもさみしく感じます。これからは互いに別々の道を歩いていくけれど、いつかまた元気な姿で会いましょう。皆と笑いあったこの三年間を決して忘れることはありません。

そして、私たちを三年間見守ってくださった先生方や職員の方々、本当にありがとうございました。先生方は普段の学校生活でも、私たちの勉強面や心の面を気にかけて、こまめに声かけしてくださったり、学年全体の雰囲気作りをしてくださったりと心から頼れる姿を見せてくださいました。生意気な態度をとり、悩んで苦しんでいた私たちに、時に熱く、時に優しく、最後まで私たちを信頼して向き合ってくださったおかげで、今日を迎えることができました。

最後に、ずっと身近で見守ってくれた家族。今日で私達は高校生を卒業します。ストレスがたまると、迷惑をかけてしまうことが何度もありました。しかし、その度に優しく私を励ましてくれました。私の高校生活の一番の楽しみは友達や家族とご飯を食べることでした。お母さん、いつも忙しいのに毎朝、お弁当を作ってくれてありがとう。毎日おいしくいただきました。家族の皆にはまだまだたくさんの迷惑をかけると思うけれど、これからもよろしくお願いします。

私は、この和気閑谷高校へ入学したことを誇りに思っています。なぜなら、和気町に住む温かい人々や、素晴らしい先生方、そして互いに支えあえる愉快な仲間と出会い、充実した高校生活を送ることができたからです。ここで得た三年間を糧に私たちは自分で選んだ道を精一杯歩いていきます。

最後になりましたが、私たち卒業生一〇九名に関わってくださいました、すべての皆様方のご健康とご多幸、そしてこの伝統ある和気閑谷高校のますますのご発展をお祈り申し上げ、卒業生を代表して答辞といたします。

平成三十年三月一日

岡山県立和気閑谷高等学校

卒業生代表 祇園大輝

来校に合わせて組織された「おもてなし係」の生徒中心に、台湾から来られた生徒、教職員の皆さんをお出迎えしました。

来校に合わせて組織された「おもてなし係」の生徒中心に、台湾から来られた生徒、教職員の皆さんをお出迎えしました。

歓迎式の様子です。 和気町・校長・生徒会長から歓迎の言葉、和気町や学校の紹介、記念品交換などを英語を用いて行いました。

歓迎式の様子です。 和気町・校長・生徒会長から歓迎の言葉、和気町や学校の紹介、記念品交換などを英語を用いて行いました。

屏東女子高級中學のみなさんが、ダンスを披露してくれました。

屏東女子高級中學のみなさんが、ダンスを披露してくれました。

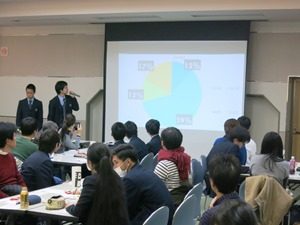

昼食後、1・2年の全クラス教室で交流授業を行いました。生徒は、3学期の英語の授業を使って交流の準備をし、当日は英語を使った国際交流-日本文化についてのプレゼンテーション-を行いました。また、台湾の生徒も台湾の文化や、学校の仕組みについてプレゼンテーションをしてくれました。

昼食後、1・2年の全クラス教室で交流授業を行いました。生徒は、3学期の英語の授業を使って交流の準備をし、当日は英語を使った国際交流-日本文化についてのプレゼンテーション-を行いました。また、台湾の生徒も台湾の文化や、学校の仕組みについてプレゼンテーションをしてくれました。

台湾の生徒にもっと日本の文化を知ってもらおうと、三味線の演奏会を開催しました。演奏会では、三味線演奏を体験しました。

台湾の生徒にもっと日本の文化を知ってもらおうと、三味線の演奏会を開催しました。演奏会では、三味線演奏を体験しました。

旧グラウンドで出発式を行った後、天神山山頂を目指し、出発しました。

旧グラウンドで出発式を行った後、天神山山頂を目指し、出発しました。

たどり着いた喜びを分かち合います。

たどり着いた喜びを分かち合います。

PTAの皆様が豚汁を作ってくださいました。

PTAの皆様が豚汁を作ってくださいました。

おいしい豚汁のおかげで、疲労から回復し、みんな余裕の表情です。

おいしい豚汁のおかげで、疲労から回復し、みんな余裕の表情です。

学校の歴史と特徴について、探究学習の3年間の流れと自分の取組について、中間発表会で行った「バリアフリーについて」の発表を行いました。「好きな論語は?」「キャリア探求科ではどんな勉強をするの?」など、たくさん質問がありました。

学校の歴史と特徴について、探究学習の3年間の流れと自分の取組について、中間発表会で行った「バリアフリーについて」の発表を行いました。「好きな論語は?」「キャリア探求科ではどんな勉強をするの?」など、たくさん質問がありました。

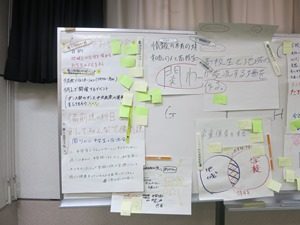

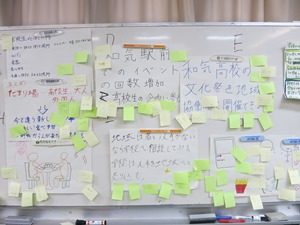

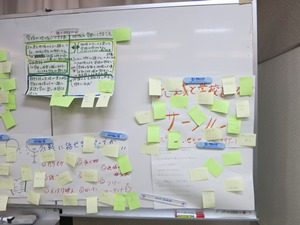

高校生と大人の語り場、文化祭模擬店に協働参加、駅前イベントの増加、…さまざまな提案がされました

高校生と大人の語り場、文化祭模擬店に協働参加、駅前イベントの増加、…さまざまな提案がされました